Evaluar el gasto sanitario en España: una cuestión inaplazable

Julio de 2025

En 2022, el mantenimiento del sistema sanitario público supuso un gasto total de 94.694 millones de euros para las Administraciones Públicas, lo que equivale al 7,4% del PIB de ese mismo año. Esta cifra representó el 71,7% del gasto sanitario total realizado en España, y supuso un incremento del 27,3% respecto a 2017, reflejando tanto el impacto de la pandemia como el aumento sostenido de la demanda asistencial.

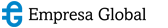

Sin embargo, a pesar del volumen creciente de recursos invertidos, España continúa por debajo de la media de los paÃses europeos en términos de gasto sanitario público por habitante. Este diferencial apunta a una infrafinanciación relativa del sistema, especialmente si se considera la importancia que otorgan los ciudadanos a este servicio público.

El barómetro de opiniones y actitudes fiscales de los españoles en 2024 (IEF, 2025) asà lo indica: se trata del servicio público más utilizado (80% de los hogares encuestados), el que más justifica para los encuestados el pago de impuestos (53%) y el que se considera más accesible para todo el mundo (45%). Sin embargo, el que sea muy valorado no implica que la propia ciudadanÃa no ponga de manifiesto sus debilidades: el 40% de los encuestados considera que la sanidad es el servicio público que mayor margen de mejora presenta, y solo el 13% lo considera el servicio público mejor gestionado. Son varios los factores que actualmente tensionan la sostenibilidad de la prestación sanitaria pública, y que amenazan con agravarse en el futuro.

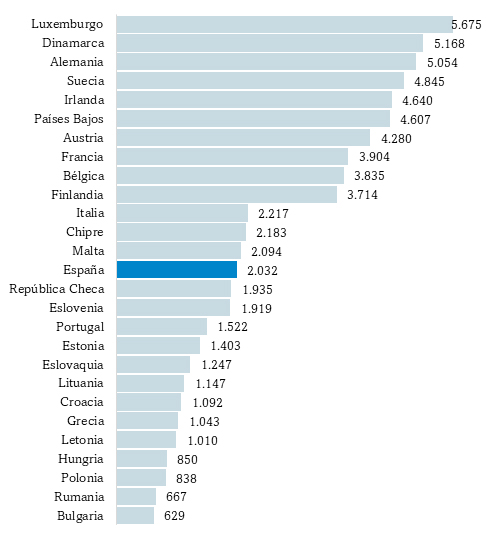

Por un lado, el progresivo envejecimiento de la población emerge como uno de los mayores determinantes de la evolución del gasto público sanitario. España avanza hacia una estructura demográfica en la que casi el 30% de la población superará los 65 años en 2070, con una carga creciente de enfermedades crónicas, necesidades de cuidados de larga duración y mayor consumo sanitario.

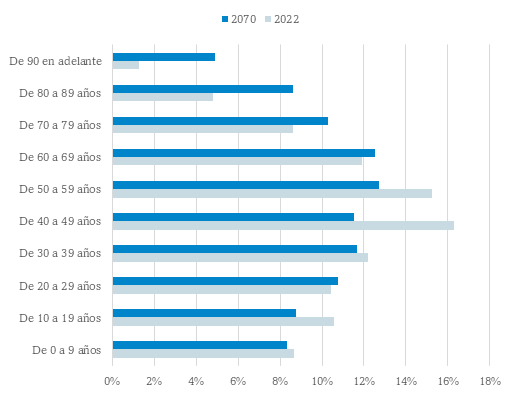

El coste asociado a este invierno demográfico en términos de gasto sanitario no es menor. En concreto, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (en adelante, AIReF) estima que, en 2050, el gasto sanitario total pasará a representar el 8,4% del PIB, elevándose en 1,3 puntos porcentuales con respecto a la estimación de 2026. Ante esta situación, evaluar la coste-efectividad de las intervenciones, asà como identificar qué servicios generan mayor valor en este nuevo contexto, es clave para responder con eficiencia a las necesidades emergentes de la evolución demográfica que se nos presenta.

A esta presión demográfica se suma el impacto de la innovación tecnológica. La incorporación continua de nuevas terapias, tecnologÃas diagnósticas y herramientas digitales —a menudo de alto coste y con efectos clÃnicos inciertos— plantea el reto de discernir cuáles merecen ser financiadas con recursos públicos limitados. Sin evaluaciones sistemáticas y comparativas, el riesgo es doble: sobredimensionar el gasto sin mejorar resultados en salud y perpetuar inequidades en el acceso a la innovación. La transformación digital del sistema, con su enorme potencial de mejora en eficiencia y personalización, requiere asimismo inversión estratégica, interoperabilidad y gobernanza basada en evidencia.

A todo ello se añade la creciente escasez de profesionales sanitarios. El sistema acusa un desajuste estructural entre oferta y demanda, con una distribución territorial profundamente desigual. Las zonas rurales o de menor densidad poblacional experimentan serias dificultades para atraer y retener personal, mientras que en otros territorios se concentran situaciones de sobrecarga asistencial. Las decisiones sobre formación, planificación y condiciones laborales necesitan estar apoyadas en diagnósticos rigurosos, basados en datos reales sobre presión asistencial y resultados clÃnicos.

En este contexto, evaluar cómo se asignan, gestionan y utilizan los recursos sanitarios públicos se torna una herramienta imprescindible. La evaluación permite no solo identificar ineficiencias y oportunidades de mejora, sino también anticipar los factores estructurales que tensionan su funcionamiento. Sin embargo, aunque la necesidad de evaluar el gasto sanitario es ampliamente reconocida, su institucionalización en España sigue siendo limitada, desigual y, en muchos casos, reactiva. Las iniciativas de evaluación han estado tradicionalmente centradas en tecnologÃas sanitarias especÃficas, con un enfoque más orientado al control del gasto que a la mejora del valor generado. ![]() En este escenario, destaca la labor de la AIReF, que en los últimos años se ha consolidado como un actor central en el impulso de una cultura evaluadora de las polÃticas públicas y, particularmente, en el ámbito sanitario.

En este escenario, destaca la labor de la AIReF, que en los últimos años se ha consolidado como un actor central en el impulso de una cultura evaluadora de las polÃticas públicas y, particularmente, en el ámbito sanitario.

La creación en 2021 de una División especÃfica de Evaluación del Gasto Público dentro de la AIReF, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), supuso un punto de inflexión. Esta división, en lÃnea con el Componente 29 del PRTR , ha asumido la tarea de llevar a cabo evaluaciones ex post, con metodologÃa rigurosa y acceso a microdatos de carácter administrativo, clÃnico y económico. Esta combinación de independencia funcional, solvencia técnica y capacidad de análisis transversal sitúa a la AIReF en una posición privilegiada para evaluar polÃticas complejas en sistemas descentralizados como el sanitario.

Por tanto, las evaluaciones son esenciales para avanzar hacia un sistema sanitario más eficiente, equitativo y sostenible. La última de las comunidades en subirse al carro de la evaluación del gasto público sanitario ha sido la Región de Murcia, que solicitó a la AIReF, en octubre de 2024, la realización de un estudio en esta materia. Su generalización a todas las comunidades autónomas permitirÃa construir una visión compartida de los retos y oportunidades del sistema, con base en evidencia. Solo asà será posible tomar decisiones informadas que aseguren la viabilidad del sistema público de salud a largo plazo, reforzando al mismo tiempo la confianza de la ciudadanÃa en uno de los pilares más valorados del Estado del bienestar.

BibliografÃa:

AIReF (2023). Opinión sobre la sostenibilidad de las Administraciones Públicas a largo plazo: la incidencia de la demografÃa. Disponible en: https://www.airef.es/es/centro-documental/opinion-sobre-la-sostenibilidad-de-las-administraciones-publicas-a-largo-plazo-la-incidencia-de-la-demografia/

Instituto de Estudios Fiscales (2025). Opiniones y actitudes fiscales de los españoles en 2024. Disponible en: https://www.ief.es/docs/investigacion/barometro/Barometro-2024.pdf